3D映像による目への影響について、

神奈川県相模原市・北里大学医療衛生学部 視覚機能療法学の半田知也先生に伺いました。

ー 最近、映画、テレビ、ゲームなどでも3D映像を使ったものが普及してきました。そもそも3D映像とはどのようなものなのでしょうか?

半田Dr: これまでの2D映像というのは、一つのカメラで撮ったものを一つのモニターに映し出すものでした。でも、人間の目って二つありますよね。3Dというのは、右目と左目に別々の映像を見せることで人間の見方を科学的に再現しようとする技術です。二つのカメラで撮った映像を人間の左右の目に出せれば現実と同じような空間を得ることができるのではないかというものです。

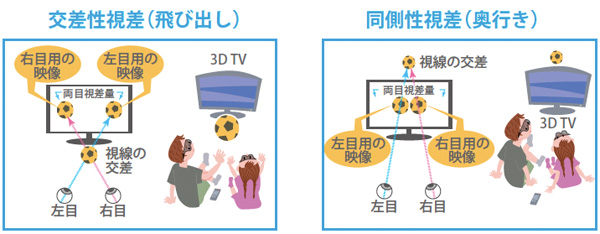

− 3D映像には、飛び出す映像と奥行きを感じる映像の2種類があると伺いましたが、どういう違いがあるのでしょうか?

半田Dr: 人間の目が、見ている物までの距離を認識するのは、目がちゃんとその物に向いているからです。寄り目の位置に物の距離を感じる仕組みになっているのです。3D映像の場合は、ずれた画像を見せることで、ピントの位置と寄り目の位置をずらして、立体的に見せています。たとえば、右目にしか見えないボールを左に、左目にしか見えないボールを右に出すと、視線がクロスします。するとボールがあたかも浮いているように見えますよね。逆に、右のボールを右に、左のボールを左に出すと、奥にいきます。アミューズメントパークなどで見られる3D映像は、飛び出してくるタイプです。かなり前の3D映画にも飛び出すタイプがあったのですが、それが原因で斜視になったという事例がありました。そのことと、やはり飛び出してくる映像は疲れるだろうということで最近の3D映画やテレビなどは奥行きを感じるものになっています。ちなみに、3D映画の飛び出し量及び奥行き量は最大でもチトマスステレオテストのFly(ハエ)よりも小さいものです。BSテレビなどで放送されている3D番組の場合は最大でもその半分くらいです。

− 3D映像を楽しめる人がいる半面、3D映像を見て疲れたり、気分が悪くなる人がいたり、うまく立体的に見られない人がいたりします。何が違うのでしょうか?

半田Dr: 今の3D映像はオーダーメイドではなく既製品のようなものです。標準的な人間の目を想定して3D映像を作ってあるのです。でも人間の目って個人差がありますよね。幅も違うし、度数も視力も違います。標準的な目に近い人には快適かもしれませんが、必ずしもすべての人に快適ではないのです。今の3D映像に合っている人は全体の半分もいないかもしれません。とくに左右の視力の違う人や斜位のある人には疲れやすいかもしれません。眼科で検査をしていると左右で度数の合っていない眼鏡やコンタクトレンズをした人がたくさんいることがよくわかります。0.5Dくらい合っていないことはざらですし、1.5D以上ずれてしまっている人も意外と多くいます。そうなると立体視も低下しますし、疲れますよね。3D映像でなくても視力不良と斜位は眼精疲労の主原因ですから、それに3D映像で目に負荷をかければ疲れて当然です。

そして、3D映像を見るための眼鏡も疲れの大きな原因です。基本的に普段眼鏡を使ってない人に眼鏡を使わせただけで疲れますよね。それに日本の3Dテレビは画質を優先して偏光方式ではなくシャッター方式を採用しているのですが、この眼鏡が重いのです。とてもじゃないですが普段使うには重すぎます。

また、アナグリフ、いわゆる赤青眼鏡で見る3D映像ですが、これは違和感が強く非常に疲れやすいです。左右眼に別々の映像を見せれば見せるほど疲れたり、斜視が出やすくなったりするのです。旧来のアナグリフによる3D映像と今の3D映像はまったく別物と考えてください。

− 小児に対する影響を心配する声がありますが、何か気をつけるべき点はありますか?

半田Dr:公共放送であるテレビでは小児の視覚の発達を最大限考慮して8歳で線引きをしています。3D映画でも6歳くらいまでは見せないほうがよいと思います。6歳くらいで目の発達がおおよそ完成するので、発達が止まってからであればよいのですが、発達が完成する6歳くらいまでは見せないほうがよいという考え方です。ただ、3Dを見せると必ず斜視や弱視になるというものではありません。3D映像の中には素人の作った飛び出し量の大きいものも含まれていますので、よくわからないものは見せないようにしようということが根底にあります。しかしながら、3D映像を長期間視聴した場合の影響についてはまだよくわかっていません。

− 3Dを安全に楽しむにはどのようなことに気をつければよいですか?

半田Dr:3D映像を楽しむための基本は、少し離れて見ることです。3D映像で疲れやすい方は、映画であれば、真ん中よりも後ろの席に座るほうが疲れません。3D映画は映画館の真ん中あたりの席を基準に計算して作られています。前に行けば行くほど飛び出し量が大きくなり、後ろに行けば行くほど飛び出し量が小さくなります。一番後ろに座ると飛び出し量、奥行き量ともにかなり軽減します。後ろに座ったほうが疲れにくくなるのです。これが映画を楽しむためのポイントです。テレビの場合は、画面の高さの3倍の距離を基準にして作っていますので、それ以上離れて見ることです。たとえば50インチのテレビの場合は2m、一番売れ筋の46インチで1.6mくらいです。8畳くらいの居間であれば、ソファを置いてテレビを見ようとすると、1.5~2mくらいになるようです。そのまま普通に見れば大丈夫ですので、そこから前に行ってテレビの近くで見ないことです。

− 3Dのガイドラインのようなものはありますか?

半田Dr:3Dのガイドラインは製作者に対するものがあります。ポイントは二つあって、一つは一般ユーザーの見方です。3D映像がはじまる前に必ず、「これから3D放送がはじまります」「テレビから2m以上離れてください」「8歳未満の方はご視聴をお控えください」「気分が悪くなったらすぐご視聴をおやめください」「3D映像が見えていますか?」という案内が毎回流れます。また、3D放送中の地震速報を3D画面のどの位置に流すのかなども規定されています。もう一つは製作者側の規定です。視差量はどれくらいまでとか、左右の画像の上下ずれの許容量なども厳密に規定されています。

− 今後、眼科の検査機器、検査方法などへの対応や活用などはあるのでしょうか?

半田Dr:3D映像技術は立体的に見せるだけでなく、右目と左目で別々の映像を見せることができる技術です。たとえば、視力検査は一般的に両目を開けてやらないですよね。でも、両目で測るほうが視力が出やすいですし、日常の見え方に近いです。その状態で片目だけに映像を見せることができたら最高の状態ですよね。3Dの技術を使えばできるのです。あと、この技術は大型弱視鏡やヘスなどの弱視・斜視の検査や訓練などにも応用できます。3Dの技術を使って、左右別々の映像を見せながら検査や訓練ができるのです。両眼視機能検査や弱視・斜視の訓練を行える多目的な視機能検査・訓練器が今年の秋頃には発売される予定だと聞いています。ヘス赤緑試験をしようとすると暗室が必要で時間もかかりますよね。でも3Dを応用した機械を使用したら1~2分で検査が可能になりますし、テレビに映しますので子供が怖がらないというメリットもあります。さらに進化させれば、家庭の3Dテレビで視機能の検査、たとえば視力検査などができるようになるかもしれません。眼科以外への応用ですと、内視鏡などにも使われています。3Dにすることで手術の距離感などがわかるという大きなメリットがあります。プロフェッショナルの教育的な目的に使用するとすごく意味のあるものになると思っています。

− ありがとうございました。

半田 知也 Tomoya Handa

半田 知也 Tomoya Handa

1998年 川崎医療福祉大学医療技術学部 視能矯正学専攻卒業

2004年 北里大学大学院医療系研究科 眼科学修了(医学博士)

北里大学医療衛生学部 リハビリテーション学科 視覚機能療法学助手

2005年 北里大学医療衛生学部 リハビリテーション学科 視覚機能療法学講師

2012年 北里大学医療衛生学部 リハビリテーション学科 視覚機能療法学准教授

専門分野 視能矯正学、視覚情報科学

シリコーンハイドロゲルレンズの今と未来について

シリコーンハイドロゲルレンズの今と未来について さまざまな老視の対処法について

さまざまな老視の対処法について カラーコンタクトレンズユーザーの対処法について

カラーコンタクトレンズユーザーの対処法について カラーコンタクトレンズの抱える問題点について

カラーコンタクトレンズの抱える問題点について 簡単に患者満足度を得る遠近両用ソフトコンタクトレンズの処方方法について

簡単に患者満足度を得る遠近両用ソフトコンタクトレンズの処方方法について 遠近両用コンタクトレンズとトーリックコンタクトレンズの処方について

遠近両用コンタクトレンズとトーリックコンタクトレンズの処方について 円錐角膜患者へのコンタクトレンズ処方と対応について

円錐角膜患者へのコンタクトレンズ処方と対応について 3D映像による目への影響について

3D映像による目への影響について 小児の屈折異常と矯正について

小児の屈折異常と矯正について 学校における色覚検査について

学校における色覚検査について 遠近両用コンタクトレンズの処方のコツと心構えについて

遠近両用コンタクトレンズの処方のコツと心構えについて 近視矯正の新たな選択肢“オルソケラトロジー”

近視矯正の新たな選択肢“オルソケラトロジー” コンタクトレンズに起因する感染症と正しいレンズケアの指導

コンタクトレンズに起因する感染症と正しいレンズケアの指導 正しい視力測定と屈折矯正

正しい視力測定と屈折矯正